秋保郷土かるた

|

い

|

一里塚 二口街道 道しるべ

|

・場所:大原一里塚 秋保町長袋字清水久保 Yahoo地図

・説明:大原一里塚は,市の西部にあり,秋保総合支所から西に約700m,県道仙台山寺線の南側を平行して走る細い道路沿いに位置する。塚のある地点は名取川北岸の段丘上にあたり,標高は約180mで,面積は約80㎡である。江戸時代に街道筋の距離を知る目的で一里ごとに街道の両側に築いた一里塚と考えられる。

|

|

|

ろ

|

炉端から 街道見守る 番所人

|

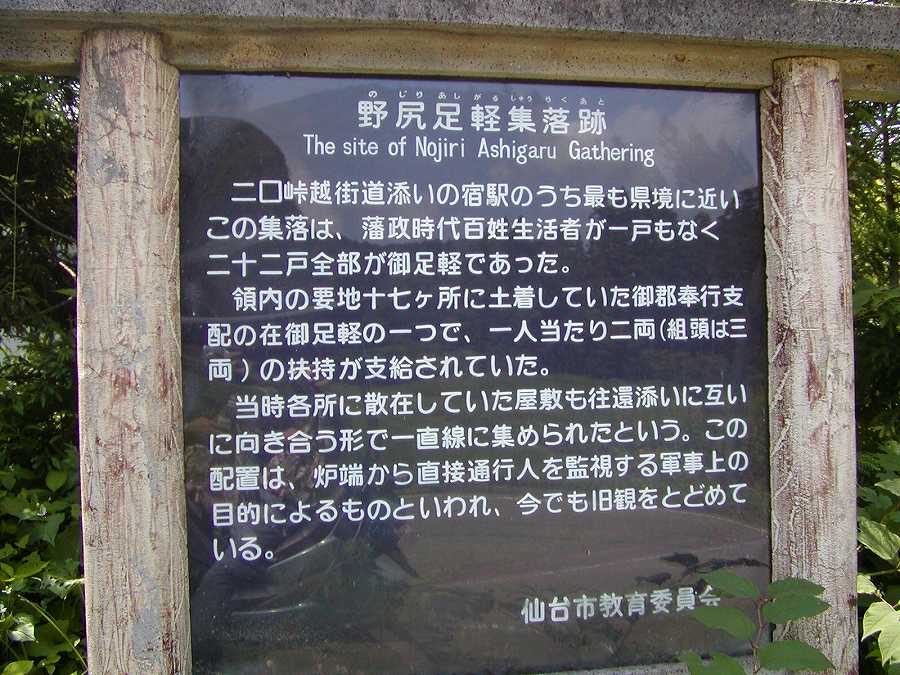

・場所:野尻足軽集落跡 Yahoo地図

・説明:

|

二口峠越添いの宿駅のうち最も県境に近いこの集落は、藩政時代百姓生活者が一戸もなく二十二戸全部が御足軽であった。

領内の要地十七ヶ所に土着していた御郡奉行支配の在御足軽の一つで、一人当たり二両(組頭は三両)の扶持が支給されていた。

当時各所に散在していた屋敷も往還添いに互いに向き合う形で一直線に集められたという。

この配置は、炉端から直接通行人を監視する軍事上の目的によるものといわれ、今でも旧観をとどめている。 |

|

|

は

|

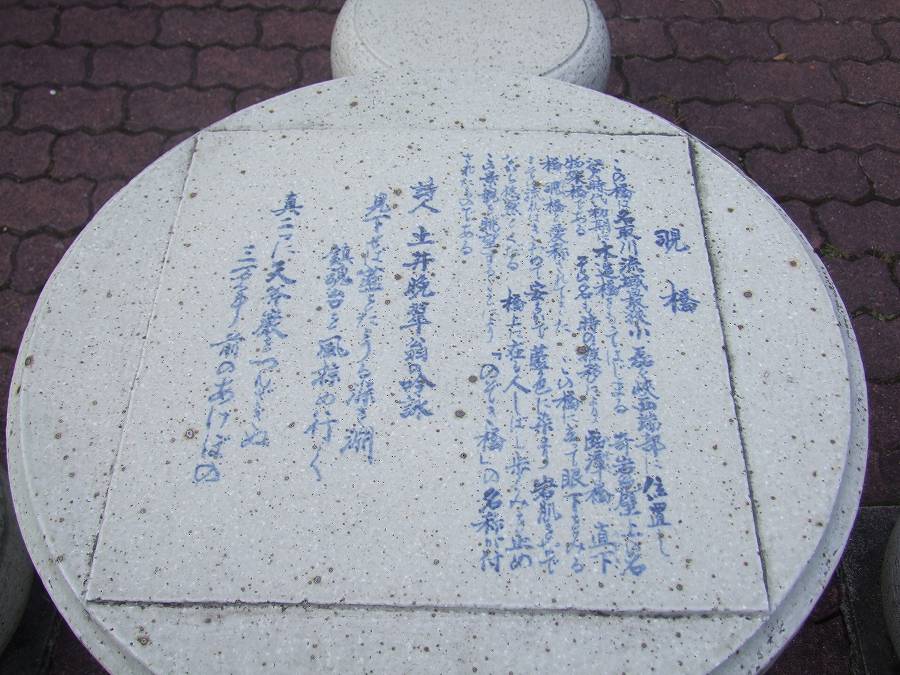

| 晩翠の 詩碑立つ橋は 覗き橋 |

・場所:覗き橋 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:

|

|

土井晩翠歌碑

|

見下ろせば 藍をたたうる 深き淵 鎮魂台を 風掠め行く

|

真二つに 天斧巌を つんざきぬ 三万年 前のあけぼの

|

|

|

に

|

虹つくる 空に雨滝 さわやかに

|

・場所:雨滝 秋保ビジターセンターから、登山道「裏磐司コース」を登ること約80分。二口峠の道と裏磐司への道へと分かれる大行沢(おおなめさわ)道を裏磐司の方へ行くとある。

・説明:落差が約35mあり水量が少ないために、落ちている水が空中で飛散する。

|

|

|

ほ

|

豊作を おかぐら舞って 秋祭り

|

・場所:秋保神社 秋保町長袋字清水久保北22 Yahoo地図

・説明:808年(平安初期の大同3年)、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷平定の折、この地に熊野神社(現在は摂社として御本殿の南側に鎮座)を祀ったと伝えられ、1200年の歴史を有します。

時代は下り、今より凡そ500年前の室町時代には、秋保村領主秋保氏の祖先平盛房が諏訪神社を勧請、熊野神社に代わって秋保郷の守護神とし崇拝しました。元々秋保氏の祖先平重盛の孫である資元は平氏で、西海に没落の後、平基盛に至り永仁3年鎌倉将軍維康親王に仕え、奥州名取郡を賜り秋保郷に居住し、1307年(徳治2年)には左近衛将監に任じられました。

|

秋保神社

|

|

へ

|

平家のいのり 小松如来の 向泉寺

|

・場所:向泉寺 秋保町長袋字二ノ輪山67 Yahoo地図

・説明:平家一門は壇ノ浦の戦いで滅亡、小松内大臣平重盛公の曽孫、長基は曽祖父の崇敬していた中国渡来の念持仏である「阿弥陀如来像と画像」を奉じ、山伏姿に身をやつしこの地に落ちのびた。

長墓の孫である俊盛が小松寺を創建し阿弥陀如来を祀る。阿弥陀如来は重盛公にちなんで小松如来と名付ける。

|

|

|

と

|

| どんぐりが 立ってるような 戸神山 |

・場所:戸神山504.4m 秋湯町長袋 Yahoo地図

・説明:仙台市西部にそびえる戸神山は男戸神山と女戸神山から連なる景観の美しい山

|

|

|

ち

|

町民の 幸せ祈る 秋保神社

|

・場所:秋保神社 秋保町長袋字清水久保北22 Yahoo地図

・説明:808年(平安初期の大同3年)、征夷大将軍坂上田村麻呂が蝦夷平定の折、この地に熊野神社(現在は摂社として御本殿の南側に鎮座)を祀ったと伝えられ、1200年の歴史を有します。

時代は下り、今より凡そ500年前の室町時代には、秋保村領主秋保氏の祖先平盛房が諏訪神社を勧請、熊野神社に代わって秋保郷の守護神とし崇拝しました。元々秋保氏の祖先平重盛の孫である資元は平氏で、西海に没落の後、平基盛に至り永仁3年鎌倉将軍維康親王に仕え、奥州名取郡を賜り秋保郷に居住し、1307年(徳治2年)には左近衛将監に任じられました。

|

秋保神社

|

|

り

|

栗鼠(くりねずみ)はねて どんぐりおとす 磊々峡

|

・場所:磊々峡 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:栗鼠(くりねずみ):リスの別名

|

磊々峡(らいらいきょう)

|

|

ぬ

|

| 盗人を 改心させた 円仁さま |

・場所:大滝不動尊 秋保町馬場字大滝11 Yahoo地図

・説明:秋保大滝不動尊の正式名は滝本山西光寺。

不動明王を本尊とする真言宗智山派の寺で、東北三十六不動霊場29番札所。

円仁(慈覚大師)が開基と伝えられる古刹です。

860年(貞観2年)、出羽国(山形県)に山寺を創建した帰途、この地に霊感を感得され不動明王を彫ったと伝えられています。

|

不動明王

| 磐神磐三郎については、他にもマタギの元祖と仰がれる説がある他、慈覚大師に説教を受け改心した話や、 鬼屋敷の鬼を懲らしめた話、化物沢の怪獣胎児の話など数多くの伝説が残っている。

彼等の生活した洞窟は今の裏磐司の千人洞、姫が腹痛を起こしたのが京淵沢、乳母が身投げした滝は梯子滝といわれている。 |

|

|

る

|

瑠璃鶲(ルリビタキ) 秋保の里に 飛び交う

|

・場所:

・説明:ルリビタキ

|

|

わ

|

| 我が町の 校歌に歌う 大東岳 |

・場所:大東岳(1366m) 秋保町馬場岳山

・説明:戦時中に秋保に疎開していた土井晩翠の作で、秋保小学校、湯元小学校、馬場小学校の共通の校歌

|

秋保町内全小学校校歌(昭和二十一年五月)

一 大東岳(おおあずまだけ)四千尺(しせんじゃく) 麓をもとの名取川

途に不動の大滝を ふくみて海にそそぎ入る 宮城の県秋保村 我が学園のあるところ

二 金剛絶えて揺がざる 国の姿とそそりたつ

磐神岩を仰ぐとき 千載古き名湯の 玉なす中に浸るとき 感謝は郷にまた国に

三 この名邑に生れいで この学園に教えうけ

強く正しく明朗に 日々につとめて身と心 錬りて鍛えて一斉に 国と郷とにつくすべし

|

大東岳

|

|

か

|

| 釜淵に カッパおどって 悪さする |

・場所:釜淵・かっぱ 秋保町馬場 Yahoo地図

・説明:いつ頃からか、釜淵に河童が住むようになり、二口渓谷を往来する旅人を苦しめていた。

ある日、それを聞いた力自慢の旅人が夜中に行ってみると、岩の上に小男が手招きするので「やっ」と一声かけて四つに組んだが、あっという間に旅人の体は宙に舞い、ドブンと釜淵に沈んでしまった。

|

|

|

よ

|

夜の空 星が輝く 楯山城址

|

・場所:楯山城址 秋保町長袋字舘 Yahoo地図

・説明:平基盛が1295年に名取郡を鎌倉幕府の北条執権に賜ったことにより、秋保長袋に築城

|

|

|

た

|

伊達藩の 財政救った 秋保氏盛

|

・場所:大雲寺 長袋字水上北28 Yahoo地図

・説明:秋保氏盛(あきう うじもり) 1744-1799年

江戸時代の仙台藩伊達氏の家臣。通称は平三郎、玄蕃、外記。秋保氏第23代当主天明の大飢饉の最中破綻した藩財政の立て直しを図った。

|

|

|

れ

|

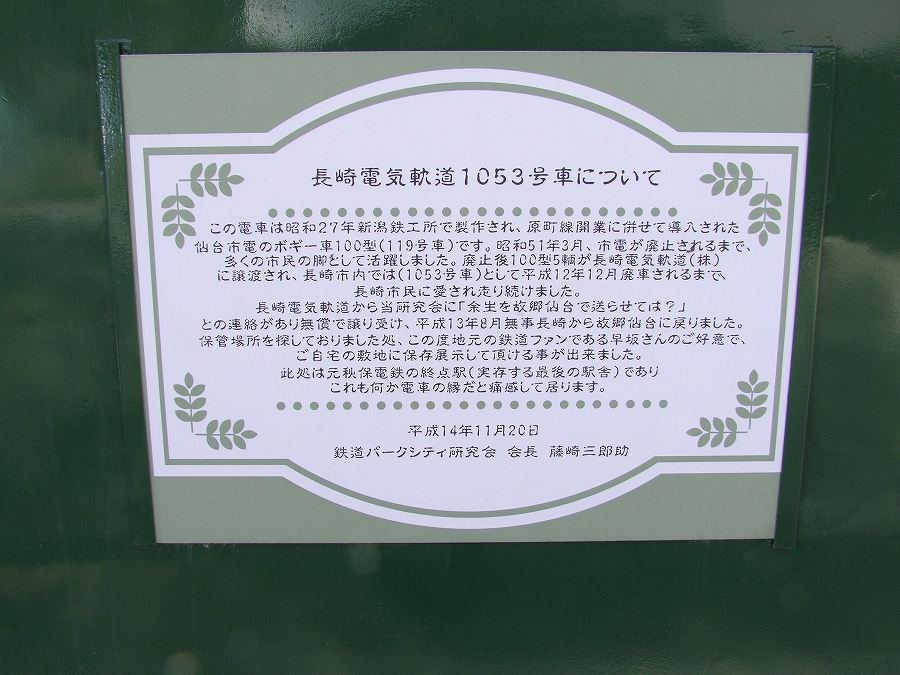

レール敷き 秋保電鉄 客運ぶ

|

・場所:秋保電鉄秋保温泉駅 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:1914年(大正3年)~1961年(昭和36年)

起点:長町駅と終点:秋保温泉を結んでた。

総延長:16km

|

仙台市電・長崎市電

|

|

そ

|

そそり立つ 盤司の岩に 鹿はねる

|

・場所:磐司岩

・説明:高さ80~150mの垂直な岸壁が3km 以上も連なる。

|

|

|

つ

|

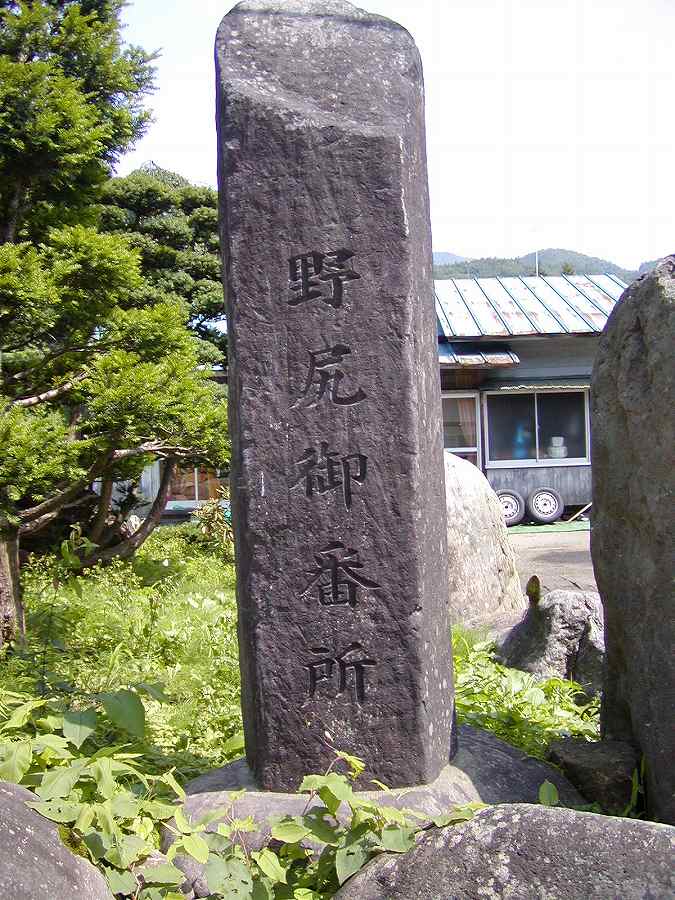

通行手形 二口御番所 通り行く

|

・場所:二口御番所

・説明:藩政時代、藩の境界には藩内の治安維持と物資の不法流出を防ぐ目的で、他の街道と同じように番所が設けられた。

秋保郷を横断するニロ街道では、長袋・馬場・野尻といった宿場集落ごとに番所(検断)が置かれたほか、山形越えの最後の検査所としてニロ番所が設置されていた。

ニロ番所は、山伏峠(山寺道)と清水峠(高野道)に分かれる追分に築かれ、街道を隔てて2軒の御境目守の番所が向かい合い、山形領との間を行き来する人馬や物資の検閲を行っていた。

|

|

|

ね

|

願い事 かなえてくれる 薬師堂

|

・場所:薬師堂 秋保町湯元字薬師99 Yahoo地図

・説明:慈覚大師円仁によって開創

薬師堂は、本来付属仏堂であったが明治初期の神仏分離政策により、神社(祭神大己貴之命)とみなされた経緯があるが、 管理や運営は泉明寺がおこなっている。

|

|

|

な

|

長舘は 秋保の殿様 居城跡

|

・場所:長舘 秋保町長袋舘 Yahoo地図

・説明:名取川と獺沢(おそざわ)の合流地点に付き出した舌状台地に作られた秋保氏の居舘。

|

|

|

ら

|

欄干の 紅葉模様は 秋保大橋

|

・場所:秋保大橋 宮城県仙台市太白区秋保町馬場 Yahoo地図

・説明:秋保大滝を象る欄干

|

|

|

む

|

村々に 飢饉に備えて 郷倉立つ

|

・場所:郷蔵

・説明:

|

|

|

う

|

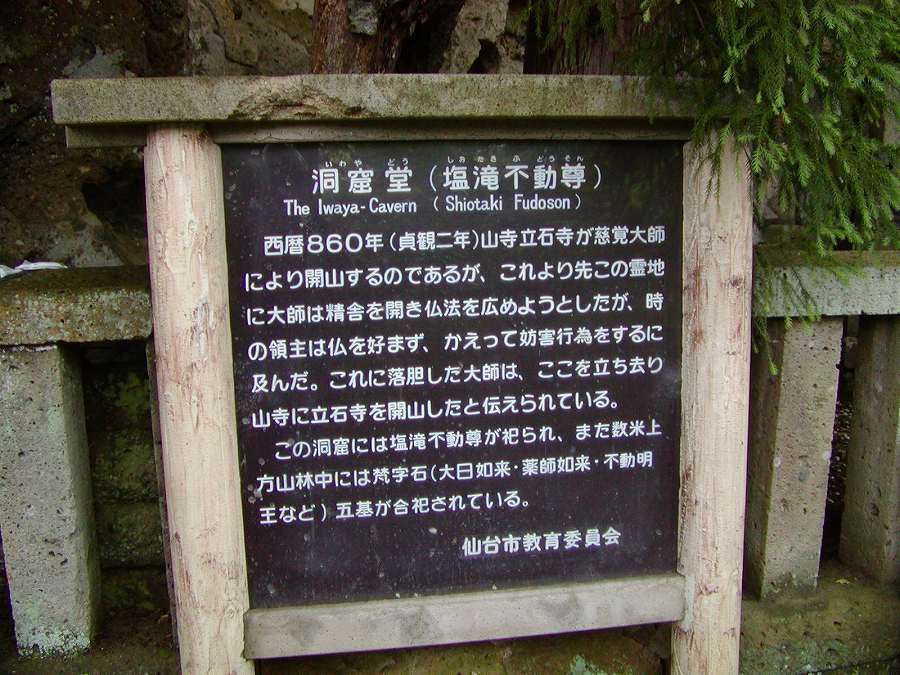

| 上見れば 慈覚大師の 洞窟堂 |

・場所:洞窟堂 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:850年(貞観2年)慈覚大師円仁が山形山寺に立石寺を開山する前に、洞窟を掘って精舎を開き仏法を広めようと創設した霊場と言われている。

|

|

|

の

|

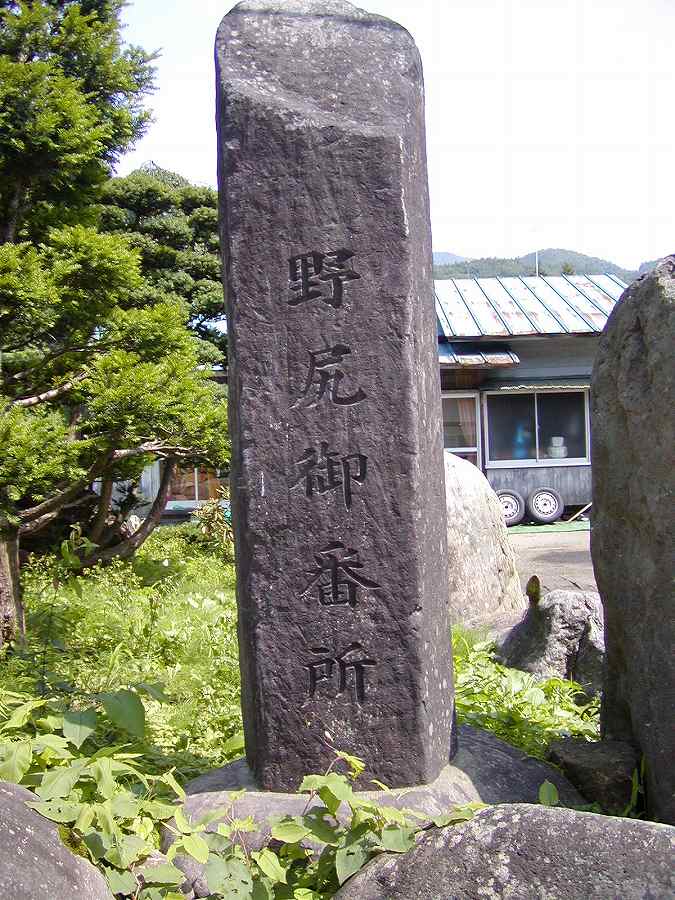

| 野尻から 二口越えて 山の寺 |

・場所:野尻・二口峠

・説明:

|

野尻

|

|

お

|

乙の字に 願いをこめて こけしかく

|

・場所:秋保工芸の里 秋保町湯元字上原54-20 Yahoo地図

・説明:こけしの頭に「乙」の字が描かれている「秋保こけし」。その昔、藩主が子どもの厄除けのために2本のこけしを作らせ、1本は子どもに与え、厄を負わせたもう1本は名取川に流したという縁起に依るものです

|

|

|

く

|

| 草木萌え やさしく映す すだれ滝 |

・場所:秋保大滝植物園・すだれ滝 Yahoo地図

・説明:落差3m、幅40m

|

|

|

や

|

山合いの 観光案内 里センター

|

・場所:秋保・里センター 秋保町字寺田原40-7 Yahoo地図

・説明:展示スペース、秋保温泉郷観光案内所、レンタサイクル、足湯など

|

|

展示スペース

足湯

「cafe HACHI 秋保・里センター店」

日本一のナポリタンと評価された「東京ナポリタン(8)」の姉妹店

|

|

ま

|

守る城 頼重親子の 豊後舘

|

・場所:馬場地区・豊後舘

・説明:1560年(永禄年間)に秋保氏分家の馬場摂津守定重が、馬場地区に築いて居館

|

|

け

|

| 健康にきく 弘法の 岩清水 |

・場所:弘法岩清水

・説明:その昔、仏法を広める旅を続けた弘法大師が野尻の人々の親切に報いるために、道端の岩に錫杖(しゃくじょう)で大地を突き刺したところ、こんこんと清水が湧き出し、人々の喉を潤す水となった。村人はこれを「弘法の清水」として大切にしている。

|

|

|

ふ

|

文化財 田植踊は 国指定

|

・場所:田植踊

・説明:その年の豊作を祈る芸能。伊達藩時代から昭和の初めあたりまで、小正月を中心に各集落ごとの田植踊があった。

現在は、湯元、長袋、馬場の三つが国指定の重要無形民俗文化財として今に伝えられている。

4月29日の秋保大滝不動尊例大祭で奉納

|

|

|

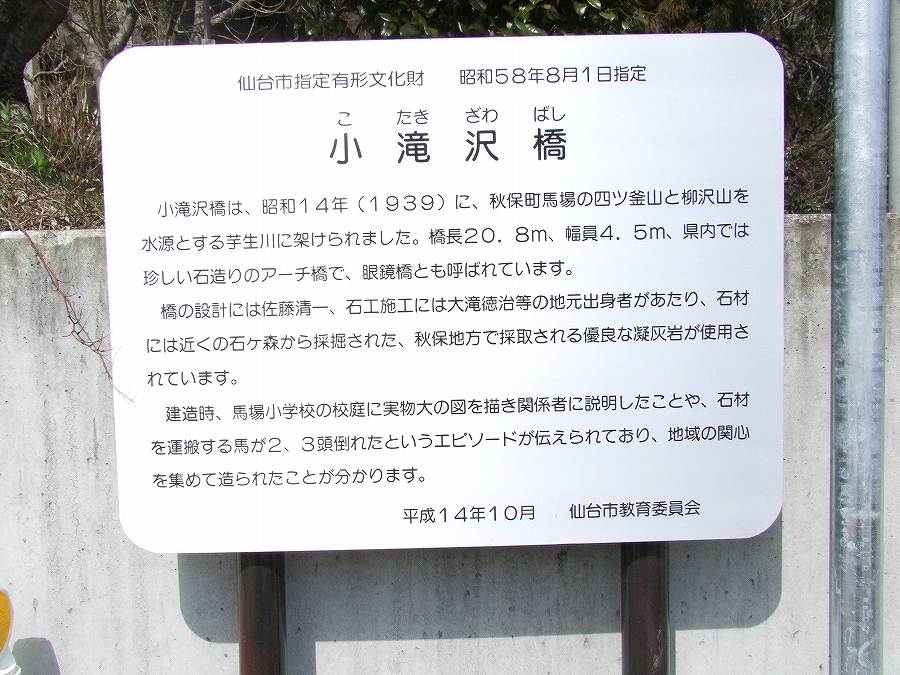

こ

|

小滝沢 その名も悲し 子抱沢

|

・場所:小滝沢・子抱沢

・説明:子抱沢伝説

馬場摂津守秋保定重の居館は、 山形最上氏が豊後館を攻めようと二口峠を越えて二口街道を野尻の集落へと進軍してきた。

野尻の集落では、戦闘に加わらない年寄りおんな子供は集落の北側「小屋館山」へ非難し終わるのを待った。

しかし、最上氏の軍勢は二口街道を進軍せずに野尻の集落から迂回、館主が留守の「豊後館」へ奇襲攻撃をかけた。

豊後館は即時占拠され婦女子は捕虜となった。

馬場氏の奥方が子供を抱いたまま館の近くを流れる断崖絶壁の「子抱沢」に身を投じた。

馬場氏は急死に一生を得、全開戦闘のうえこれを奪回、最上勢の撃退に成功

しかし、それ以来この沢の付近には夜な々妖怪が出没した。

これを亡き妻のたたりと考えた馬場氏は妻の霊をいさめる鎮めるため館のすぐ隣に西光寺という寺を建設、犠牲者とともにその霊を弔った。

|

|

|

え

|

| 縁結び 秋保大滝 お不動さん |

・場所:秋湯大滝不動尊 秋保町馬場字大滝11 Yahoo地図

・説明:東北三十六不動尊霊場 第29番 滝本山 西光寺(秋保大滝不動尊)

|

御詠歌

南無不動 功徳は世々にあらわれて みちびきたまえ 秋保大滝

|

|

て

|

| 天皇の 病治した 秋保の湯 |

・場所:御湯碑 秋保町湯元Yahoo地図

|

名取御湯碑

|

神代の昔、出雲の国の大巳貴命(大国主命)と小彦名命が協力して国土経営を始め浮世に落ち種々の病気て苦しんでいる民衆を救うため、まじないや医療の道を始められたときから温泉に入るという習慣がはじまった。・・・・・・

人皇29代 欽明天皇(在位535~570)は、あるとき小瘡(一種の皮膚病)を患われたが医祈祷百計を尽く諸所方々の温泉で治療を試みられたが効験が現れなかった。ところがこの温泉に入浴あらせられたところたちまち全快あそばされ、たいへんおよろこびになり「御湯」の称号と次の御製を賜ったと伝えられている。

この名取御湯碑は、秋保温泉の由来を記したもので 1864年、仙台の国文学者 安田光則の撰文 |

|

|

あ

|

秋保の湯 1500年の 歴史あり

|

・場所:御湯碑 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:約1500年前に第29代欽明天皇が皮膚病の一種を癒したと伝えられ、このとき「名取の御湯」の称号を賜ったとされています。

今でも「日本三大御湯」の一つ

|

|

|

さ

|

| さかさ竹 磐次磐三の 弓矢あと |

・場所:

・説明:

|

|

き

|

| 切り石を 馬で運んだ 馬車軌道 |

・場所:馬車軌道

・説明:1914年(大正3年)秋保石の運搬と温泉客の輸送を目的に秋保石材軌道の馬車鉄道として長町~秋保温泉間が開通し営業開始。

|

|

|

ゆ

|

湯の里の 再湧出つとめた 湯守寿右ヱ門

|

・場所:秋保・里センター内 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:楽寿園の碑は、湯守寿右ヱ門の頌徳碑

|

|

|

み

|

| 民選の 岡崎栄松 初市長 |

岡崎 栄松

・説明:明治15年12月22日岡崎栄作の二男として長袋村町南に生まれる。

宮城師範学校より日本大学に進み、同42年卒業後、丸森小学校訓導・岩出山小学校・桃生郡視学を経て大正五年県視学となった。

転じて同8年より官界に入り、横浜市役所を振り出しに、東京都社会局保護課長・同福利課長・監査課長・下谷区長・大森区長・電灯部長を歴任した。

その間昭和2年には財団法人日本栄養協会を組織している。

昭和十八年郷里に帰って宮城県商工経済会理事長に就任、次いで昭和二十一年六月公選による初の仙台市長に選ばれた。

たまたま仙台は空襲によって一望廃墟とかしていたが、氏は四期に亘るその在職中再建・復興に全身の心血を注いで、 仙台市の特色を保持しながらも東北の首都としての近代都市の基礎を確立した。

また実現こそしなかったものの、昭和29年には、大仙台市建設構想をたてて世の注目を浴びた。

この間東北七県市長会会長・全国市長会副会長等の要職を兼任した。 昭和35年4月28日逝去、享年77歳。長袋戸崎の岡崎牧場には、 生前氏が用いていた書斎がある。

氏は、たもとから本を離さず、 また有識者と接触して常に新しい知識の吸収に努め、したがってその考えには柔軟性があった。

下谷で区長をしていた時には、多くの芸術家と交わり、私財を投げうってその育成に努めた。 また晩年は宮城教育大学の創設にも尽力し、開校記念として石灯篭の寄贈を受けている。

|

|

し

|

清水窪 静ヶ御前の 物語

|

・場所:清水窪 秋保町野中 槻田宅 Yahoo!地図

・説明:静御前が飲んだという泉

義経を慕い追いかけてきた静御前は、作並温泉近くの新川から、さらに道を見失ってこの辺まで来たといわれている

|

静が久墓の板碑

|

|

ひ

|

| ひっそりと 秋保の湯守る 湯神さん |

・場所:湯神社 秋保町湯元 Yahoo地図

・説明:1651年~(慶安4年)の棟札の記述があることからそれ以前から鎮座

1855年(安政2年)東地方南部で発生したM6.9の地震によって被災すると源泉も枯渇、当時の湯守寿右エ門は出羽三山の湯殿山神社(山形県鶴岡市:湯殿山神社の御神体は温泉に因む事から温泉の守護神として信仰の対象)に参拝し社殿を再建すると不思議と温泉が再び湧き出したと伝えられています。

|

|

|

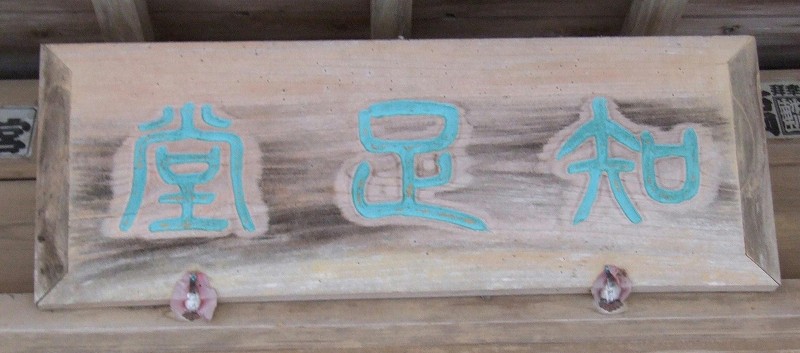

も

|

木食(もくじき)の 知足上人(ちそくしょうにん)滝原の人

|

・知足上人

・説明:上人は滝の原の佐藤家に生れ幼名を太作といっていた。少年の頃、母が目の病いで苦しんでいるのを見て、母の眼病平癒を大滝不動尊に祈願して治ったのが動機となり、不動堂別当、西光寺の順昌法師の法弟となって仙台城下八幡町龍宝寺で得度(とくど)し、名を岳運と改め、近くの大岩山に籠もって断食の修行をしたり羽黒山荒沢寺で再度一千日の五穀を断つ荒行を積んで木食行者となった。

その後、不動尊堂の中興を発願し、1804年(文化元年)から19年間、奥州をくまなく巡錫(じゅんしゃく)して喜捨をうけた浄財で1825年(文政8年)に不動堂再建、翌9年本尊は稀に見る巨像で伊達家の鋳物師仙台城下北目町の大出屋津田甚五郎の鋳造である。

上人は1828年(文政11年)衆生済度の本願を発し九月五日、四十四歳の生涯を大滝の岩頭から投身遷化している。

|

|

西光寺 開山知足堂 2008.4.28

秋保馬場生まれの知足上人が、奥州行脚を重ね現在の本尊の再興とお堂を創建した。

秋保町馬場字大滝11Yahoo地図

|

|

せ

|

先人の 苦難伝える 十三仏

|

・場所:十三仏 秋保町長袋町南裏 Yahoo地図

・説明:十三仏(餓死者供養塔)

1779年(安永8)年から1784(天明4年)に大飢饉(だいききん)があり、人の情と御仏に命をかけてここに這いあがり、痩せ衰えた躯(からだ)にやぶれた衣をまとい、杖を頼りの十三人が釈尊の御導きを享(う)け後生楽を誓って餓死した場所である。今から凡そ二百有余年前、洪水凶作の連続に農民が最大の飢えに襲われた時代である。

|

|

|

す

|

健やかに 育てと 願い舞う顕拝(けんばい)

|

・場所:滝原の顕拝

・説明:滝原の顕拝は、宮城県指定無形民俗文化財

お盆に先祖供養のため、また、疫病よけのため、集落の各戸ををまわって舞いを披露していたという。

4月29日の秋保大滝不動尊例大祭で奉納

|

|

|