| わかばやし歴史かるた |

|

| ・20010年(平成16年)12月販売 |

| い |

|

| 一本杉海から見えた 精英樹 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区一本杉町1番2号 Yahoo地図 ・説明:一本杉地名の由来 ウルスラ学園の一本杉(枯渇) |

|

一本杉(いっぽんすぎ)  |

| ろ |

|

| 六角は西南の役後始末 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城二丁目3番1号 Yahoo地図 ・説明:宮城集治監の六角塔 西南の役の国事犯収容の目的で、1879年(明治12年)わが国最初の内務省直轄の集治監 ドイツ人技師の設計。中央に4階建て六角形の見張塔、地上30メートルの高層建築 1973(昭和48年)解体 |

|

| は |

|

| 橋できてイサバも船場 離れたり |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区藤塚 Yahoo地図 ・説明:イサバ(五十集):魚の行商の婦人 広瀬川の渡し船 藤塚-閖上 日辺-落合 欠ノ上-袋原の三箇所 閖上大橋の開通1972(昭和47年)によって渡し舟は廃業となる。 |

|

| 藤塚-閖上 名取川 藤塚の渡し跡 閖上大橋 全長540m  |

| に |

|

| 仁王門政宗造り薬師堂 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区木ノ下2丁目8番28 Yahoo地図 ・説明:国分寺は、国分尼寺とともに天平13年(741年)建立 雷火や戦火などで度々失われ、1189年(文治5年)源頼朝の奥州合戦の際に兵火によって廃滅しました。 鎌倉時代以降は零落したものの1607年(慶長12年)伊達政宗が薬師堂を国分寺講堂跡に建立したもので、桃山文化の特色を示した建物 薬師堂:国指定有形文化財 仁王門:宮城県県指定 有形文化財 |

|

仁王門 薬師堂  |

| ほ |

|

| 北西の風をさえぎる 居久根かな |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区長喜城 Yahoo地図 ・説明:居久根(いぐね):屋敷の周りに樹木を植えて防風林、燃料や肥料に使う |

|

2016.3.28 |

| へ |

|

| 平坦な土地が広がる若林 |

|

| ・説明:荒町、蓮坊の坂を覗いておおむね平坦 |

|

2016.3.28 |

| と |

||

| 遠めがね高台登る政宗公 |

||

| ・場所:宮城県仙台市若林区遠見塚1丁目・2丁目 Yahoo地図 ・説明:伊達政宗は遠見塚古墳に登り遠めがね(望遠鏡)で周囲を眺めていた。 |

||

遠見塚古墳

|

||

| ち |

|

| 朝鮮の香りを放つ臥龍梅 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城2 宮城刑務所内 Yahoo!地図 |

|

| 若林城址内(宮城刑務所)の臥竜梅(がりょうばい) |

|

| ・説明:国指定天然記念物 樹高:9m、根本幹周:1.7m、東西17m、南北22m、樹齢:220年~360年 朝鮮ウメは,ウメの一変種の臥竜梅で、伊達政宗が1593年(文禄2年)に朝鮮から持ち帰り、岩出山城に植え仙台城に移し、晩年の居城である若林城内に移植したと伝えられる。 |

|

みちのく・みやぎ(刑務所作業製品展示即売会)で見てきました。撮影禁止 2013.11.2 若林城址(宮城刑務所)入口角の臥竜梅 |

| り |

|

| 流通は水路が便利舟丁よ |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区舟丁64-9 Yahoo地図 ・説明:舟丁(ふなちょう):水運の仕事をした足軽の舟衆が住んでいた。 仙台開府の頃は、宮沢渡戸で広瀬川を渡り舟丁に出るのが奥州街道の道筋で、城下への玄関口だった。この道筋は、河原町が栄え長町渡戸ができるまで利用された。 また、当時は名取川河口から広瀬川をさかのぼって船で城下へ米や材木などが運ばれた。 舟丁は船着場としての役割をにない物流の要衝の町として栄えた |

|

高橋病院前庭 |

| ぬ |

|

| 抜きんじる横綱谷風 霞ノ目 |

|

| ・説明:1750-1795年 46歳没 宮城県仙台市若林区霞ノ目屋敷生まれ 農家金子弥右エ門の三男 本名:金子与四郎 身長・体重:190cm、180kg 27年間47場所、優勝22回。第4代横綱 大相撲史の中でも古今屈指の力士の一人と評価される大強豪である。 圧倒的な強さと横綱土俵入りの人気で寛政の相撲黄金期の功労者となった。 「わしが国さで見せたいものは むかし谷風いま伊達模様」と里謡の仙台大津絵にうたわれた郷土の誇り名横綱谷風 |

|

| 谷風の像 |

|

| ・場所:宮城県仙台市青葉区本町3丁目 勾当台公園Yahoo!地図 作者:翁 朝盛((おきな ちょうせい) |

|

|

|

| 谷風の牛石 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区木ノ下8-1 Yahoo地図 ・陸奥国分寺薬師堂の仁王門そばに、谷風の「牛石」があり、こんな話が伝わっています。 立派な男子が授かるように願を掛けた女性が満願の夜、行く手をふさぎ横たわる巨牛に出合う。女性は勇気を奮い通り抜けたが、牛と思ったのは大きな石で、女性の信心が試されたのだった。生まれた子が後の名横綱、谷風だった。以後、子宝を願う人がお参りするようになった。牛石は後に二つに割れ、その一つはいつの間にか姿を消したそうです。 |

|

| 2005.10.27 |

|

| 谷風の墓 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区霞目2-1 Yahoo地図 ・1942年(昭和17年)霞目飛行場拡張工事のため、その遺骨は金子家の菩提寺である東漸寺に改葬装され、墓石は現在地に移された。 |

|

谷風墓地再改修碑 建立:昭和18年 霞目谷風顕彰会  谷風の碑 建立:昭和3年  |

| 東漸寺(とうぜんじ)の谷風の顕彰碑 |

|

| 場所:宮城県仙台市若林区元茶畑10-16 Yahoo地図 | |

2005年に移設 |

| る |

|

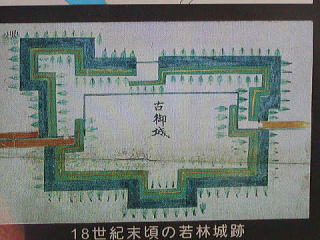

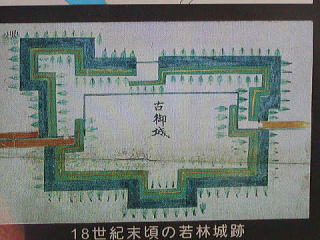

| 累積の土塁で防御若林 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城2丁目 Yahoo地図 ・説明:若林城 |

|

若林城址土塁 若林城址 土塁と堀   |

| を |

|

| 女寺国分尼寺 聖武の御代に |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区白萩町33-26 Yahoo!地図 ・説明:国分尼寺 聖武天皇の勅令で建立 |

|

|

| わ |

|

| 若林政宗公のユートピア |

|

| ・説明:若林の気候風土は仙台でも随一。冬暖かく、積雪量も少ない。 豊沃な土壌は四季の穀類、野菜。海、川からの魚介類にも事欠かない。 |

|

| |

| か |

||

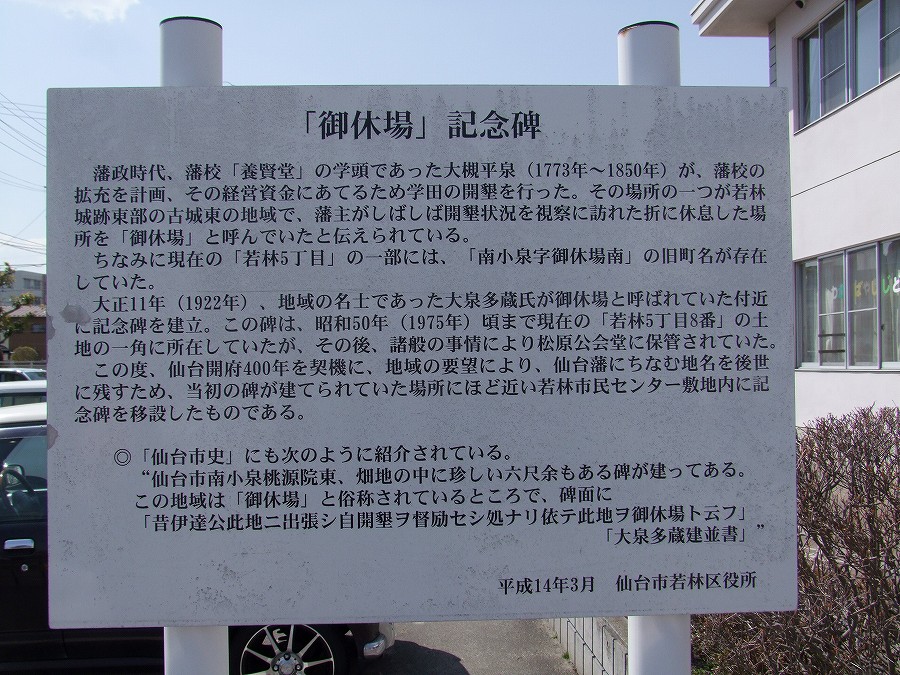

| 開墾のあとはいっぷく お休み場 |

||

| ・場所:宮城県仙台市若林区若林3丁目15番20号 Yahoo地図 ・説明:養賢堂の学頭・大泉平泉が藩校の拡充を計画。資金調達のため若林東部に学田を設け、開墾。藩主もしばしば訪れて視察の後は「お休み場」で休息した。 1922年(大正11年)大泉多蔵氏がこれを記念して南小泉桃源院東に石碑を建立。 その後都市計画などで石碑は移動。現在、若林市民センターに移設。2016.3.30 |

||

2016.3.30

|

||

| よ |

|

| 養種園大沼隣りお引越し |

|

| ・場所:養種園跡地:宮城県仙台市若林区南小泉1丁目1 若林区役所ふるさと広場 Yahoo地図 仙台市農業園芸センター:宮城県仙台市若林区荒井Yahoo地図 ・説明:養種園は、1900年(明治33年)伊達邦宗が伊達家の農場として屋敷にとなりあう一本杉の地につくられました。 90年にわたり地域の農業と仙台市民の園芸の振興に大きな役割を果たしました。 1956年(昭和31年)「仙台市指導農場養種園」となる。 1989(平成元年)七郷大沼に「仙台市農業園芸センター」として移転 1920年(大正9年)の「仙台白菜」をはじめ地域に適合する種苗を育成して東北地方の農業生産力向上に力をつくしました。 |

|

養種園跡地 梅の女王 白梅「見驚(けんきょう)」  花の色は淡い桃色ですが開花が進むと白色になる。  現在の 仙台市農業園芸センター  |

| た |

||

| 大木にガホラン洞の 椌木(ごうらぎ)よ |

||

| ・場所:宮城県仙台市若林区椌木通 Yahoo地図 ・説明:ガホラン・ガホラ・ゴウラギ:仙台弁で内側が空洞になっていること。地名の由来 空洞に祀っていた紫明神小祠:仁王門の南、尼寺に行く東傍に椌樹あり。古の槲樹なり。その樹下に小祠あるを云ふ。昔松島の僧、この地に住するの日、松島の紫明神を遷して祭れると云ふ。 |

||

椌木通(ごうらぎどうり) 2016.3.30 2016.3.30  2016.3.30

|

||

| れ |

|

| 連坊に僧坊あまた 立ち並ぶ |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区連坊 Yahoo地図 ・説明:国分寺前の東西に通じる道路、国分寺三院の他に22坊の僧堂が立ち並ぶ。 |

|

連坊小路(れんぼうこじ) |

| そ |

|

| 壮大な小泉屋敷も 様変わり |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区小泉1若林文化センターYahoo地図 ・説明:四代藩主 伊達綱村により城の北方約500mのところに造られた「小泉屋敷」伊達家別荘 |

|

伊達家別荘 小泉屋敷跡  |

| つ |

| 綱村が京より 愛染(あいぜん)分祀する 村が京より 愛染(あいぜん)分祀する ・場所:宮城県仙台市若林区南染師町 Yahoo地図 ・説明:仙台藩4代藩主伊達綱村が京都三条町から愛染明王を南染師町に分祀 密教において息災、敬愛、得福などを祈願する本尊。 奈良,平安時代に広まった本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)で、仏や菩薩は日本の神の姿で民衆を救済するとされ、愛染明王の元は大日如来だという。 のちに恋愛の誓いをたてる神とされ、愛染が藍染に通じることから染物師の信仰を集めた。 藍染明王  |

| ね |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 念珠の掌観音堂に 巡ぐり来て |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・説明:仙台三十三観音霊場は綱村時代に選定された。明治維新後は信仰の希薄化で急速に巡礼が廃れた。 仙台三十三観音信仰は元禄期(1688~1704年)に始まったといわれ、商人たちを中心に観音講がつくられていった。札所を順に3~4日かけて巡り歩き、行楽を楽しむ一面もあったようだ。 若林区にはその中でも17の観音堂がある。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| な |

|

| 七重の塔がそびえる 国分寺 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区木ノ下3-8 Yahoo地図 ・説明:国分寺七重塔: 寺の華と称えられた七重塔は、934年(承平4年)落雷によって倒壊してしまいました。現在も心礎が残り、往時の隆盛を偲ばせています |

|

七重塔址 2016.3.30  |

| ら |

|

| 乱世を治めてあとは若林 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城2丁目 Yahoo地図 ・説明:仙台藩初代藩主 伊達政宗が仙台城築城後の1628年(寛永5年)に造営し、1636年(寛永13年)までの約8年間を過ごした城です。 政宗は仙台城には公的な儀式で赴く以外はこの城を日常の居所としましたが、政宗の死に伴い城は廃され、その建物は仙台城二の丸などに移築された。 |

|

若林城址   |

| む |

|

| 陸奥の国奈良天平の 伽藍かな |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区木ノ下3-8 Yahoo地図 ・説明:陸奥国分寺 |

|

陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設  |

| う |

|||

| 馬市でにぎやかなりし 国分日町(こくぶんひまち) |

|||

| ・場所:若林区木下2 ・説明:仙台馬市と記録されている。陸奥国分寺跡周辺で開催 |

|||

仙台馬市

|

|||

| ゐ |

|

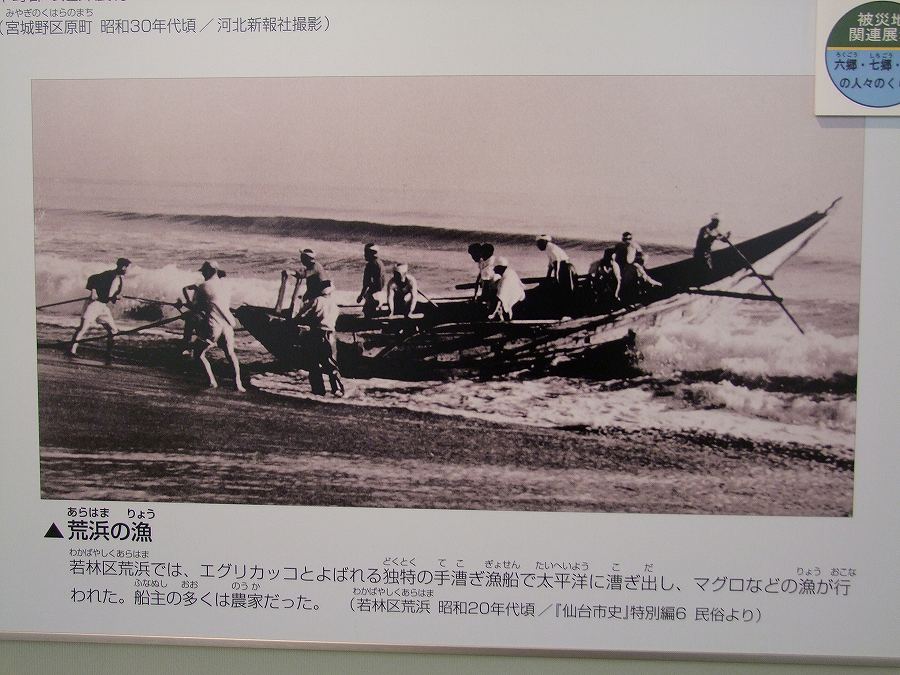

| 井戸浜にエグリガッコ が漁をする |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区井土 Yahoo地図 ・説明:エグリガッコは船の形で前方が大きくそり上がった船。 |

|

|

| の |

|

| 野良仕事ハダッコ股引 精をだす |

|

| ・説明:ハダッコと呼ばれる筒袖の上着で腰丈の長さ、股引の紺地の姿野良着で農作業 カスリ模様の肌着である。ネル生地やメリヤス生 地が多く、農作業時には特に女性がムジリッコの中に 着用した。 仙台市近郊の農家では、明治時代から昭和初め頃まで、自家用木綿の藍染、仕立をしていた。仙 台市青葉区大倉の結城家では、正月2日になると、家で働いている人々に2反ずつ藍染の反物を 配り、それをハダッコ、股引などに仕立をした。 |

|

| お |

|

| おいらんも住んで いだどや石名坂 |

|

| ・説明:石名坂は足軽の屋敷 |

|

| 花魁石名太夫之碑(おいらんいしなたゆうのひ) | |

| ・場所:宮城県仙台市若林区石名坂61 円福寺 YAHoo地図 ・説明:石名坂生まれで江戸吉原で太夫の地位をとり全盛を極めた花魁の碑 ・1654年(承応3年)建立 |

|

2013.1.29 2013.1.29  |

| く |

|||||

| 国包(くにかん)が刀を作る 鍛冶屋敷 |

|||||

| ・説明:鍛冶屋敷 |

|||||

|

|||||

| ま |

|

| 政宗の母をしのびて 保春院 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区保春院前丁 ・説明:政宗の母義姫の菩提寺 |

|

| け |

|

| 境内に銀杏そびえる 荒神さん |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区南鍛冶町 Yahoo地図 ・説明:三宝荒神社 政宗が米沢から移住してきた時に鍛冶職を南鍛冶町に住まわせた。 1615~23年に町内の鍛冶職たちが建立。鍛冶職人たちの守護神である火伏せの神を祀る。 |

|

三宝大荒神社(さんぽうだいこうじんじゃ) 銀杏 仙台市保存樹木 防火樹のシンボルとして植えられた。雌雄同株 樹齢:320年、樹高:21m、直径:1.3m、 |

| ふ |

|

| 藤塚や藤の大木五柱 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区藤塚 Yahoo地図 ・説明:藤塚浜に五柱(イツハシラ)のご神体が筏で流れ着き、筏の藤を祭った神社。五柱神社 |

|

| 五柱神社(3.11の前) 藤の大木 藤は大木をなし藤塚の地名の元 藤つるの間をくぐると病を免れるという信仰がある。  2025年  |

| こ |

|

| 国分が城主と聞きし 今の古城(ふるじろ) |

|

| ・場所:宮城県若林区古城 ・説明:古城、若林城と名前の変遷。古城は国分氏の居城と 古城:もとは伊達氏以前にこのあたりを治めていた国分(こくぶん)氏の城跡で、国分氏が松森城(現・仙台市泉区)に移ったあと、古城(ふるじろ)とよばれるようになった。 その跡地に若林城は、伊達政宗晩年の居城で、1638年(寛永5年)から八年間にわたり使用された。 政宗の死後、遺言により掘一重を残して廃されたため、若林城及びその周辺は古城と呼ばれた。 その後、若林城跡は藩の陥硝蔵(火薬庫)や御薬園等に使用され、1879年(明治12年)に宮城集治監(現宮城刑務所)ができた。 |

|

古城 |

| え |

|

| えんぶの世 石垣不要の平城で |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城2丁目 Yahoo地図 ・説明:えんぶは:太平 |

|

土塁だけの平城 |

| て |

|

| 天明の死者をとむらう 桃源院 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区河原町 Yahoo地図 ・説明:二百数十年ほど前に宝暦、天明、天保の時代に数度に亙る冷害や大凶作に見舞われ、数十万の人々が飢饉に遭って亡くなったと伝えられています。 第7代藩主重村公の夫人「観心院淳姫」が1774年に宝暦の飢饉で亡くなった人々を供養するために施餓鬼寺として開基したのが桃源院です。 天明の飢饉:江戸時代中期の1782(天明2年)から1788年(天明8年)にかけて発生した飢饉 |

|

| 右:経塚、中:叢塚(くさむらづか)宝暦・天明・天保三大飢饉供養 2014.1.1  |

| あ |

|

| 荒浜や貞山堀の しじみとり |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区荒浜 ・説明: |

|

荒浜 貞山堀 |

| さ |

|

| 参勤の道中祈り旅立へ |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区若林2-1-3 Yahoo地図 ・説明:伊達家の参勤交代は総勢350人、9泊10日で江戸まで行列を作って歩く。 家老は出発の前日旅立稲荷神社に道中の安全を祈願 |

|

旅立稲荷神社 |

| き |

|

| 木ノ下の歴史を刻む 森白山 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区木ノ下2丁目8番28 Yahoo!地図 ・説明:1640年(寛永17年)、2代藩主 伊達忠宗の再建 一間社流造:正面の柱と柱の間の数により、一間社(柱が二本、三間社柱が四本)などという。 流造りは、神社本殿の一形式で切妻照屋根(反りのある屋根)の前方が前に長く伸びた形をいい、伸びたところに向拝がつく。 宮城県指定文化財 |

|

白山神社(はくさんじんじゃ) |

| ゆ |

|

| 弓を射る的場があった 弓ノ町 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区新弓ノ町50 Yahoo地図 ・説明:弓組一統の氏神様を八幡神社に祭る。 新弓ノ町は弓ノ町の弓衆が1637年(延宝6)以降この地に移されて割り出された。 1717年(享保2年)京都男山八幡宮を勧請、境内には4代藩主綱村や5代藩主吉村に仕えた藩の重鎮、布施定安が祀られて布施大明神となっている。 |

|

新弓ノ町八幡神社 2013.1.29 新弓ノ町(しんゆみのまち)  |

| め |

|

| 明和には荒町、 南材大火焼失 |

|

| ・説明:1764年(明和元年)に北目町~染師町~田町~荒町~南鍛冶町~南材木町(829家)の大火災 |

|

| み |

|

| 南染師伊達御供の 染師連 |

|

| ・説明:南染師町 伊達藩の染師連は「伊達御供」と称され米沢、岩出山と政宗と仙台まで一緒に行動。仙台では経ケ峰に住まいを許可され仕事をしていた。ところが、政宗の死去によって住まいは御霊屋となることから強制退去、七郷堀沿いに、六軒の移転を余儀なくされた。 |

|

南染師町(みなみそめしまち) |

| し |

|

| 鐘景閣地震で引越し 太白へ |

|

| ・説明:憧憬閣:1905年(明治38年)に伊達邸として佐々氏の下屋敷から移し建てられた明治時代の華族邸宅 1978年(昭和53年)宮城沖地震で被害 1980年(昭和55年)ウルスラ学院から仙台市に寄付され、解体後現在地に復元された。 現在は「鐘景閣」と命名され、各種会合や慶事の場として利用されています。中では、四季の味覚を趣ある仙台箪笥に納める会席料理などを味わうことができる。文参照:仙台市教育委員会 ・仙台市指定文化財 ・引越し先:仙台市太白区茂庭字人来田西143-3 Yahoo!地図 |

|

2005.01.29 |

| え |

|

| 恵比寿講東の鮒は なんぼだべ |

|

| ・説明:旧歴10月10日は鮒2匹を買って神棚に供える風習。このとき東の方から売りにくる鮒が良いとされた。 恵比寿講:豊漁と農業の神として信仰のある「恵比寿様」に大漁の感謝と願いをこめて尾頭付きの魚を神棚にあげるならわし。都市では商いの神、市神として、特に商人の信仰が厚かった なんぼだべ:値段いくらですか? |

|

| ひ |

|

| 左文字六つならんだ 六丁目 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区六丁の目中町 太子堂内に安置 Yahoo地図 ・説明:「南無阿弥陀仏」六文字の裏文字の碑がある。「六丁の銘」が訛って「六丁の目」。 石碑は1685(貞享2年)橋の架け替え工事の最中に橋の土台部分から見つかった。 |

|

2016.03.28 |

| も |

|

| モッコかつぐ政宗 急ぐ堀普請(ふしん) |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区古城2丁目 Yahoo地図 ・説明:「モッコ」は土砂運搬の縄で網目状に編んで作られたもの、棒を通して前後二人で担ぐもの。若林城造営許可を受けて、政宗も現場に出向いて小姓の南 ニ郎とモッコを担ぎ掘普請の人足の労をねぎらったとあります。 |

|

若林城址 土塁と堀 |

| せ |

||||

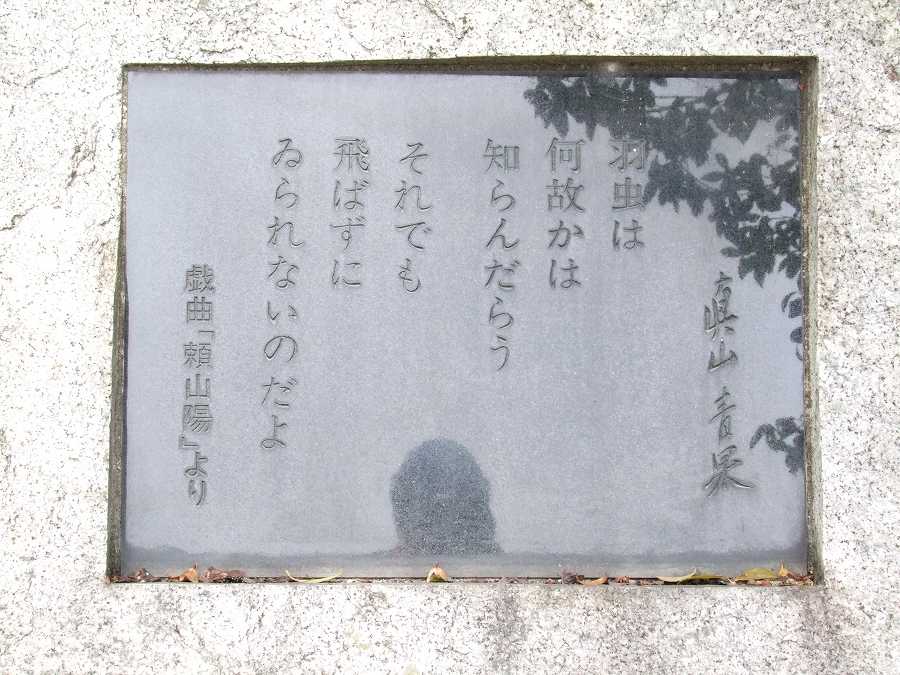

| 青果さん小泉村を 世にひろめ |

||||

| ・場所:宮城県仙台市若林区南小泉1丁目 若林区役所敷地 農業園芸センター跡地 Yahoo!地図 ・説明:1878-1948年 真山 青果 本名は、真山 彬(まやま あきら)仙台市生まれ 劇作家・小説家 二高医学部中退 小説「南小泉村」により自然主義文学の先駆者として活躍 「南小泉村」を文壇で発表 南小泉で開業医の代診のかたはら小説を書く。 1948年(昭和23年)69才 静岡県沼津市で逝去 |

||||

2009.1.23  |

||||

| す |

|

| 水害はあってはならぬ 行人塚 |

|

| ・場所:宮城県仙台市若林区河原町2-7-10 Yahoo地図 ・説明:古峰神社 広瀬川の氾濫でたびたび起こる水害を防ぐため、人柱として地中に埋もれて即神仏となった修験者の伝説がある 「行人塚」の上に建つ。 |

|

古峰神社 行人塚 行人塚  |

HOME

宮城県仙台市若林区新寺二丁目7-33 Yahoo地図